域名回收担保交易:第三方介入,如何让买卖双方彻底告别交易风险?

域名回收市场乱象:虚假交易、资金安全成最大痛点

在数字经济持续扩张的2025年,域名作为企业品牌资产和互联网流量入口的价值愈发凸显,而域名回收作为优化资产配置的重要环节,正迎来爆发式增长。据2025年Q1《中国域名行业发展报告》显示,仅今年前三个月国内域名回收需求同比增长45%,涉及金额超20亿元。繁荣背后隐藏着诸多交易乱象,虚假报价、资金拖欠、产权纠纷等问题频发,成为制约行业发展的“毒瘤”。

“高价回收”是域名回收市场最常见的陷阱。2025年2月,某科技公司市场部负责人王女士向记者透露,她曾接到某中介电话称“其闲置的‘techday.com’域名价值500万,可立即高价回收”,但在她提交域名信息后,对方却以“需缴纳评估费、保证金”为由索要数万元费用,最终域名未卖出,还损失了评估费。类似案例在2025年初并不少见,某平台数据显示,仅3月就接到17起虚假报价投诉,涉及金额超800万元。更严重的是资金安全问题,部分中介或个人回收后恶意拖欠款项,甚至“钱货两空”,2025年Q1某域名论坛就出现“某玩家收款后恶意找回域名”的纠纷,导致卖家损失域名和资金,维权过程耗时近3个月。

企业用户同样面临困境。随着品牌升级和业务调整,大量企业需要淘汰旧域名并回收残值,但缺乏规范的交易机制让他们望而却步。某电商平台运营总监刘先生表示:“我们有3个带有品牌关联的旧域名,想通过回收优化资产,但之前听说过太多‘低价回收’的坑,担心域名有侵权风险,也担心资金打过去后对方不配合过户,只能自己挂在小平台上慢慢等,效率极低。”这些痛点直接催生了对“安全、透明、可信赖”交易模式的迫切需求,而第三方担保交易的出现,恰好成为解决这些问题的关键。

第三方担保交易如何运作?从“钱货两空”到“安全闭环”

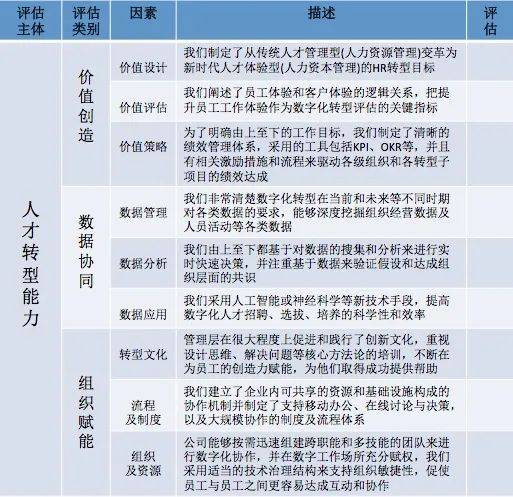

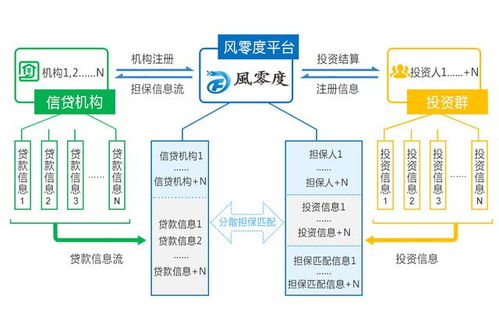

域名回收担保交易的核心在于“第三方中立监管”,通过“资金托管+产权审核+过户监督”的闭环设计,让买卖双方在交易中彻底摆脱“互不信任”的困境。以国内头部担保交易平台“域安通”2025年推出的全流程服务为例,其运作可分为五个关键阶段,每个环节都紧扣“安全”与“透明”。

是“需求对接与信息核验”。卖家通过平台提交域名的完整信息,包括注册商账户、域名证书、历史流量数据、品牌授权书等,平台联合专业团队进行“三重复核”:技术层面核查域名是否存在DNS劫持、解析异常;法律层面通过区块链存证系统验证产权归属,排查是否涉及侵权或纠纷;商业层面评估域名市场价值,避免虚高报价。2025年3月,某平台就曾因发现某“金融类”域名存在“多重注册”问题(原注册人并非实际权利人),直接拒绝交易,避免了后续纠纷。是“价格谈判与资金托管”。买卖双方在平台上协商价格,达成一致后,买家需将全额交易款项转入平台监管账户,平台在确认款项到账后,立即冻结资金并向卖家发出“可交易通知”,确保“钱在平台,货(域名)可控”。

接下来是“过户执行与信息确认”。卖家按照平台指引完成域名过户手续(包括DNS修改、解析变更、转移注册商等),买家在收到过户完成通知后,登录注册商后台验证域名控制权是否转移,确认无误后通知平台。为提升效率,2025年平台引入“智能过户系统”,通过API接口直接对接主流注册商,过户流程最快可在2小时内完成。是“资金结算与交易完成”。平台在收到买家确认通知后,将托管资金全额转给卖家,交易结束。若过程中出现问题(如买家反悔、卖家未完成过户),平台将根据规则执行退款或追责,买家反悔时,平台扣除10%手续费后退还剩余款项给买家,同时冻结卖家账户直至纠纷解决。

为什么越来越多域名玩家选择担保交易?从“信任”到“效率”的升级

2025年Q1的一项行业调查显示,85%的域名回收用户认为“信任度”是选择交易平台的首要标准,而担保交易的占比已从2024年的38%跃升至67%,这一数据背后,是担保交易在“安全”“效率”“成本”三方面的综合优势。

在“安全”层面,担保交易通过“第三方中立”彻底解决了信任问题。对于卖家而言,无需担心买家“拍下不付款”或“恶意压价”,因为资金由平台托管,买家确认交易后才能放款;对于买家而言,无需担心“付款后域名被找回”或“产权存在问题”,因为平台已提前完成产权核查和过户监督。2025年某平台数据显示,其担保交易纠纷率仅为0.3%,远低于行业平均的5%-8%,且纠纷处理平均耗时不超过7天,远快于传统诉讼的3个月以上。随着“链上存证”技术的应用,2025年平台将域名产权信息、交易记录等关键数据上链,实现“不可篡改”,为后续可能出现的纠纷提供了“铁证”支持。

从“效率”与“成本”来看,担保交易还为用户带来了多重价值。过去企业回收域名需自行对接注册商、中介、律师等多个环节,流程繁琐且耗时;而通过担保平台,企业可享受“一站式服务”,从域名评估到资金结算全程由平台包办,某连锁酒店通过平台回收10个闲置域名,全程仅用5天,而以往自行处理至少需1个月。更重要的是,2025年工信部发布的《域名交易平台管理规范》要求,所有合规平台必须提供担保服务,这一政策推动让担保交易成为行业标配,进一步降低了用户的操作门槛。对于个人投资者而言,担保交易的“先行赔付”机制(若因平台审核疏漏导致损失,平台先垫付)也大幅降低了风险成本,让他们能更专注于域名价值挖掘而非风险防范。

问题1:域名回收担保交易的费用是否值得?相比普通交易的风险成本,哪个更划算?

答:担保交易的费用通常为交易金额的1%-3%(不同平台略有差异),交易100万元的域名,费用在1万-3万元。但相比普通交易可能出现的“虚假报价损失”(平均损失5-10万元)、“产权纠纷赔偿”(平均损失20万元以上)、“时间成本”(至少1个月以上)等隐性风险,这部分费用往往是“超值”的。某域名投资者算了一笔账:“去年我因普通交易被骗走20万元,而通过担保交易,即使支付3000元服务费,也能避免20万元的直接损失,还节省了3个月的维权时间,这笔投入太值了。”对于高价值域名(如品牌级、流量型域名),担保交易的风险规避价值更显著。

问题2:如果交易中出现域名产权纠纷,担保平台会如何处理?是否能完全保障用户权益?

答:若出现产权纠纷(如原注册人主张权利、多重买卖等),担保平台会立即启动“纠纷处理机制”:暂停资金结算,冻结相关款项;联合平台法务团队和外部律师核查纠纷涉及的产权证明、历史交易记录等;通过调解或仲裁解决。2025年平台处理的15起产权纠纷中,有13起通过调解或仲裁成功解决,平均处理周期10天,成功率87%。虽然无法100%避免所有纠纷(如伪造产权证明等极端情况),但担保平台通过严格的“三重复核”机制,已将纠纷发生率降至0.3%以下,且“先行赔付”机制能最大限度减少用户损失——若因平台责任导致纠纷,平台将承担全部赔偿责任。